【案例】邻居王叔最近老把钥匙落在门上,笑称“岁数到位了,脑子跟手机一样电量告急”。可细聊才知道,他最近走快点就头胀、脖子紧,午后犯困,晚上却睡不踏实。很多人把“忘事”当作年龄标签,其实不全是年纪的锅,更多时候,是脑子这座“城市”高峰时段缺了点儿稳定“供血”。

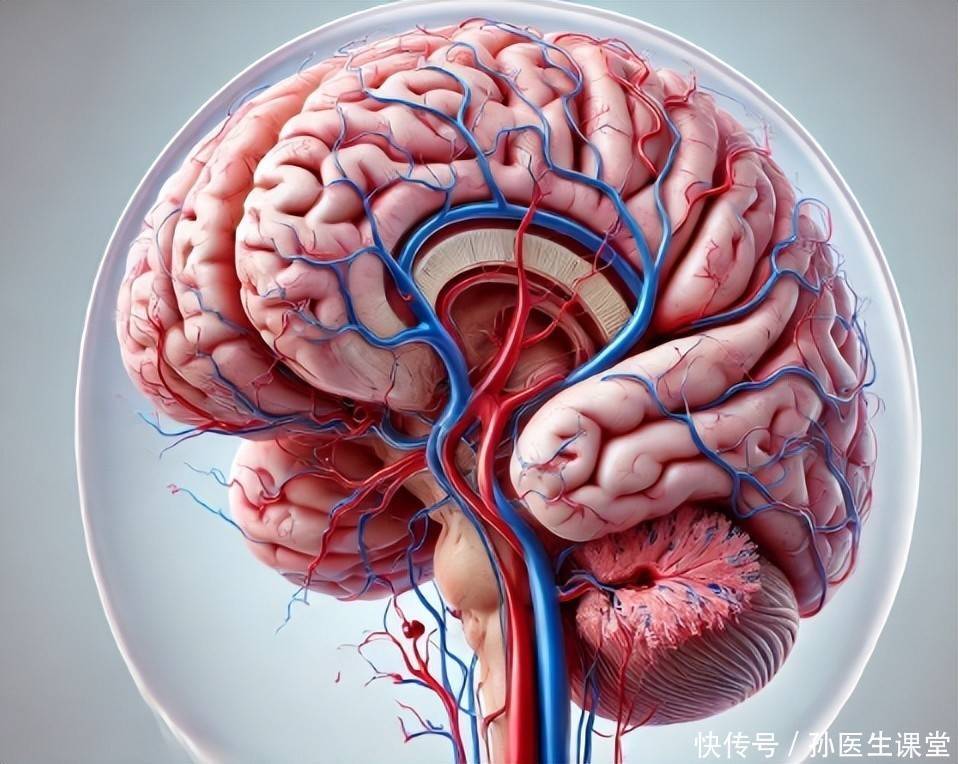

古人说“形不足者,温之以气”。对今天的我们来说,“气”可以理解为血流顺不顺。脑子最怕忽快忽慢:血压像电梯一样上上下下,血脂、血糖时高时低,颈动脉像被撒了把“细沙”,时间一长,信号就不那么灵了。于是,刚放下的杯子想不起来搁哪儿、熟人的名字卡在嘴边、刚进厨房就忘了要拿什么——这类“短路感”,并不罕见。

先辨一辨“真健忘”和“供血不稳”的差别。情绪紧张、睡眠欠账导致的走神,休息好往往能缓过来;而供血不稳常常伴着“身体小提示”:早起头沉、转头眩一阵、看字偶尔重影、走路发飘、脖子像被绳子勒着。若再加上血压波动大、长期抽烟、久坐少动,这些信号就更值得重视。

要不要检查?与其反复自我安慰,不如给大脑做一次“体检路线图”。量血压别只看一次,早晚各量、连着记几天;抽血看血脂、血糖;必要时做个颈动脉超声,看看“路面”是否平整。检查不是为了吓唬人,而是为了知道从哪里修路、怎么修。

日常怎么护“路”?别指望一味补脑丸解决所有问题,真正有用的往往朴素到不起眼。餐桌上让深色蔬菜、豆制品、鱼禽多露面,少让油炸、重盐重糖唱主角;白天分次喝水,脑子不“缺水”,血也好走。久坐时每小时起身两三分钟,肩颈做个“画圆”“点头”“摆尾”的小动作,让被夹着的血管放松一下;下午去楼下晒十来分钟太阳,晚上更愿意入睡。手机能静音就别强行“在线”,脑子需要“低噪时段”来整理白天的讯息。

很多人问:健脑的“诀窍”有没有?诀窍不在“猛”,在“稳”。快走到微微出汗、还能聊天;学习或办公把任务切成小块,每二三十分钟给自己一次短暂停;白天把咖啡留在午前,晚上给睡眠预留门槛:灯光柔一点,屏幕少一点,情绪慢一点。这样做一两天不一定立竿见影,但一两个月往往能感到“脑子没那么乱了”。

若医生建议用药调脂、稳压、护血管,按嘱执行比“想起来就吃”更关键;若暂时不需要药,也别把检查束之高阁,定期回头看一眼,像给道路做巡检。至于保健品,要把它摆回“配角”的位置,不替代规律作息与均衡饮食。

写到最后,借《孟子》一句话:“持其志,无暴其气。”把这“志”放在长期的习惯上,把这“气”理解为温和稳定的血流。与其把忘事全归咎于年龄,不如从今天开始,给大脑留出被好好供养的一日三餐、一次散步、一个好觉。等到你能顺畅说出熟人的名字、进厨房不再“空手而回”、晚上睡得踏实,大概就能体会:记忆在回暖,其实是血流在回归平稳。

51配资-上海配资网-配资在线炒股-股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:公司配资邀您在泉水叮咚与月华流转间

- 下一篇:没有了